为了全面深入贯彻落实习近平总书记关于打赢防控新冠病毒疫情人民战争、总体战、阻击战的一系列讲话精神,落实高校立德树人根本任务,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全员、全过程、全方位育人。在我校党委领导下,马克思主义学院构建思政课程、社团思政、课程思政、结对思政的四位一体大思政格局,坚持理论性和实践性、显性教育与隐性教育相统一,举思想之旗、绘精神底色、奏时代强音,同向发力凝聚抗疫力量,并以此为契机,以改革促发展,培养新时代“最可爱的人”。

思想领航,发挥思政课程主渠道主阵地作用

习近平总书记指出:“做好新时代高校思想政治工作,要切实发挥思想政治理论课的主渠道、主阵地作用。”马克思主义学院教师化危为机,担当强化宣传的“助推器”、思想引导的“航向标”、维护稳定的“定盘星”,实现思政小课堂与社会大课堂同频共振,增强思政课程的思想性、理论性、亲和力和针对性,起到强信心、暖人心、聚民心的作用,让课程教学更好地服务于疫情防控大局。

(一)因势而新,精准对接学习需求,加强思想引领的时效

思政教师以自我修正、自我革新的姿态将12门课搬上云端,充分利用中国大学MOOC、学堂在线、高教书院等网络资源认真备课,综合运用QQ、钉钉、优学堂、腾讯课堂等多种信息化教学平台,采取“线上答疑+课堂直播+布置作业”灵活多样的教学手段,课前设置问题、课中引发讨论、课后点评总结,完善线上考核方式。将疫情防控的生动感人实践转化为鲜活育人教材,打造有政治高度、有理论深度、有感情温度的课堂,授课前教师开展“战疫小课堂”,授课后学生进行“社会小实践”,加强线上线下混合教学改革,推进思政课守正创新。

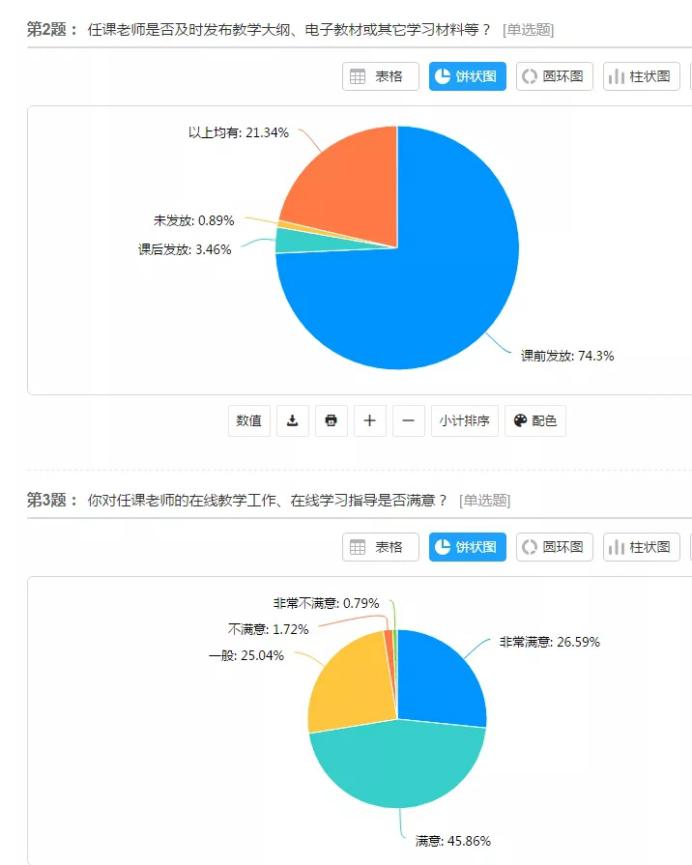

(图一 我校对在线教学工作、在线学习指导效果的满意度调查)

(图二 对思政教师的教学评价)

(二)高举旗帜,坚定信念增强信心,强化思想引领的力度

面对学生提出的“此次疫情是否会影响我们实现中国梦的进程?”“战疫还要持续多久”等疑虑,思政教师们组织学生学习习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的系列讲话,讲述新中国在中国共产党的领导下战胜洪水、地震、非典等各类重大疫情的成功实践,引用国际社会、世界卫生组织的高度评价,鼓励学生要坚定必胜信念,坚定“四个自信”,以更坚定的信心打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

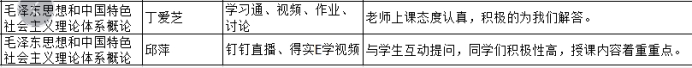

(图三专题)

榜样引领,激发爱国情报国志,奏响思想引领的强音

思政教师通过有理、有据、有情地讲好战“疫”故事,发挥精神榜样的示范作用,增强新时代青年的爱国情和使命感。形势与政策课教师在专题教学中,讲好“李兰娟:忘我工作每天只睡三小时”“最美逆行者——甘如意”等先进人物的感人事迹,培养学生爱国主义、医者仁心、大爱无疆等精神;概论课教师开展“弘扬爱国主义精神 凝聚抗疫力量”的战疫小课堂,激发学生对崇尚英雄产生共鸣,学生们在互动中畅谈张继先、杨文佳、张定宇、韩红以及身边的平凡英雄,表达感想:“我们要向最美逆行者学习,认真读书,积蓄报国的本领和才干。”

(四)以情感人,用爱凝聚青春力量,注重思想引领的温度

“你在哪里,老师们对你们的牵挂就延伸到哪里。”马院精心撰写《“疫”路同心 共克时艰 未来可期绽芳华——福建卫职院马院致全体同学返校前的公开信》,字里行间流露出无限牵挂的温情、凝心聚力的感召、战胜疫情的信心、锤炼本领的期许。在有温度的课堂里,对同学们真挚关怀和殷殷教导,做学生们健康成长的引路人:提醒学生谨防疫情诈骗,进行爱的教育,抚慰焦虑情绪,做好心理疏导,不仅提醒学生提高“身体免疫力”,还帮助学生增强“心理免疫力”。

社团思政,党徽带动团徽有力量

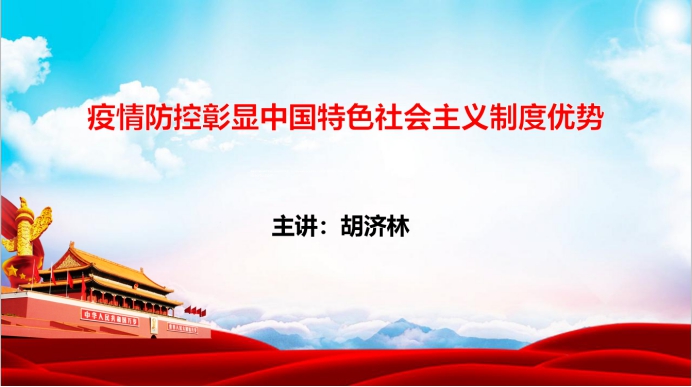

思政教师指导“习近平新时代中国特色社会主义思想读书社”“时代先锋协会”等6个社团,开设《聆听“中国故事”读懂“中国智慧”》《亲“近”经典,感怀“平”语近人》等15门选修课。在疫情防控期间指导社团开展以“青春战疫共克时艰”为主题的系列活动,以党徽带动团徽,勉励学生展现青年学子“将小我融入大我,青春奉献祖国”的新作为,共筑战疫长城,为打赢这场防控阻击战贡献青春力量。

(一)弘扬精神,空中相聚抒发情怀,激发思想引领的活力

理论知识有高度。通过学习《习近平讲故事》《一心一意保人民,众志成城抗疫情》,论述党的集中统一领导、坚持以人民为中心和全国一盘棋、集中力量办大事的显著制度优势;通过人民子弟兵、医护人员、公安民警、乡镇干部、建筑工人、快递小哥等创造的中国速度和中国奇迹,弘扬团结协作、万众一心的中国精神。第二课堂有深度。指导社团开展云祝福、云承诺、制做手工或剪纸、板报等活动,举办辩题为“谣言止于智者还是止于公开”的网络辩论赛,激发思想引领的活力。

(图四选修课)

(二)志愿服务,爱国志化为报国行,彰显思想引领的成效

在全民抗疫的战场上,社团学生们主动作为,站好疫情防控“先锋岗”,勇于发声,当好疫情防控“宣传员”,开展信息登记、体温监测、宣传引导、疫情心理疏导、公共秩序维护等志愿服务,用实际行动扛起“为人民群众筑起疫情防控安全线”的使命担当,为抗击疫情贡献着一名医学生的青春力量。陈孔泳同学说:“虽然辛苦,但能感觉到自己是在为社会做贡献,我觉得很值得,觉得自己很棒!希望未来的自己能为国家付出更多,作出更大的贡献。”

课程思政,助力专业课程共育人

习近平总书记强调:“各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”我校进一步落实《海洋之神8590优惠大厅“课程思政”建设实施方案》,马院以课堂教学为切入点,结合当前的疫情形势,帮助专业课程深挖生命健康、家国情怀、社会责任感、爱与感恩、公共安全等思政育人元素,实现“思想政治教育”与“知识体系教育”、“知识传授”和“价值引领”有机统一,推动“思政课程”向“课程思政”立体化育人模式转型,进一步探索医药卫生特色“课程思政”教学改革。

(一)提升素质,育人心育人才育人志,提高思想引领的质量

我校全面加强医学上德技双修的素质能力培养,将思想政治教育和职业素养教育贯穿教育教学全过程。《中药学》课程从“一夜间‘双黄连’成为比口罩还紧俏的存在”说起,教育学生既要肯定中药在防控疫情中的重要作用,树立文化自信并激发民族自豪感,又要在中医理论指导下正确使用中药。《护理学基础》课程在讲授医院感染的预防与控制的内容时,介绍我省以李红教授为代表的医务人员和校友奔赴湖北抗疫的先进事迹,不仅普及疫情防护知识,还加强大爱无疆的奉献精神和爱国主义教育。课堂上学生们反响热烈,达到“知识传授、能力提升和思政教育、价值引领”同步提升的实现度。

(图五课程思政)

(二)勤学修身,提高教师育德意识和能力,增强思想引领的效度

“师者为师亦为范,学高为师,德高为范。”教师的育德意识和育德能力直接关系课程思政的质量和效果。我校通过实施“课程思政”打造医德高能力强的教师队伍,引导专业教师筑牢“在价值传播中凝聚知识底蕴,在知识传播中实现价值引领”的育人理念,提升教师的政治理论水平和人文素养,以熏陶濡染学生的道德素养,把思想性、理论性、知识性与教学方式上的可接受性有机结合起来,做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

四、结对思政:绘就大思政育人同心圆

当前疫情教育不仅需要思政课教学主渠道进行疫情防控的“显性教育”环节,还需要众多专业课教学、日常思想政治教育、第二课堂活动等方面的疫情防控的“隐性教育”环节,形成同向同行、同频共振的疫情教育“合力”。我校进一步落实《思想政治理论课教师“五结对”协同育人制度实施方案》,加强和改进学院思想政治理论课建设,马院积极与系部、辅导员开展双共建工作,实施思想政治理论课教师与系部、教研室、辅导员、班级、学生社团的“五结对”协同育人制度,构建我校“大思政”格局。

(一)对接系部,开展课程思政活动,提高思想引领的宽度

我校组织开展“课程思政”学习讨论活动。一是思政教师对接六个系部,开展交流指导会,系部组织广大专任教师开展学习讨论活动。二是以教研室单位,利用教研室活动时机,与思政教师共同深入挖掘专业课程思政元素。三是思政教师了解系部易班和团总支等公众号信息发布情况,指导系部加强网络思想政治工作阵地建设。

(二)指导项目,以文化人以德育人,加强思想引领的广度

我校从每个专业推选一门专业课程作为课程思政试点项目。一是授课团队建设,组建一支由试点课程教师与思政课教师共建的教学团队。二是课程教学建设,每门试点课程撰写体现课程思政改革思路的课程教学大纲、教案等教学文件。三是教学成果建设,建立课程思政教学案例库。在《健康评估》《基础护理技术》等课程融入“做一个有温度的医务人员”、“仁心仁术,至精至微”、“树立法制和规范意识”等案例,树立全心全意为患者服务的意识,牢记救死扶伤的宗旨;培养学生无私奉献、工匠精神等。

(三)辅导学生,以理服人以情感人,增强思想引领的深度

思政教师深入对接班级辅导学生,转发相关新闻报道,开展“做好疫情防控,你我有责”“疫情防护”等主题班会,与学生谈心谈话,准确把握青年学生认知规律和接受心理,用心用情加强“五个引导”:正视疫情、理性发声、尊重科学、尊重生命、自觉自律,启发学生深入理性思考、保持身心健康、获得成长力量。

校党委书记曾武祈指出:“在过去一年,我们加强学习增内力,始终保持思想同心;坚定立场固定力,始终做到政治同向;创新载体增活力,始终追求工作同效;服务中心强合力,始终坚持党政同行。今年,我校将不断加强党的全面领导,坚持以师生为中心,抓好课堂教学主阵地,夯实文化育人阵地,强化网络育人阵地。”我校将以抗击疫情为契机,以创新促改革,以改革促发展,不断探索“思政课程与课程思政双向贯通”和“思政实践与实践思政双向贯通”的培养路径,形成具有协同效应的同心圆结构系统,促成同向同行、同频共振的教育合力,构建学校全员、全过程、全方位育人的“大思政”格局,全面提高医学人才质量。